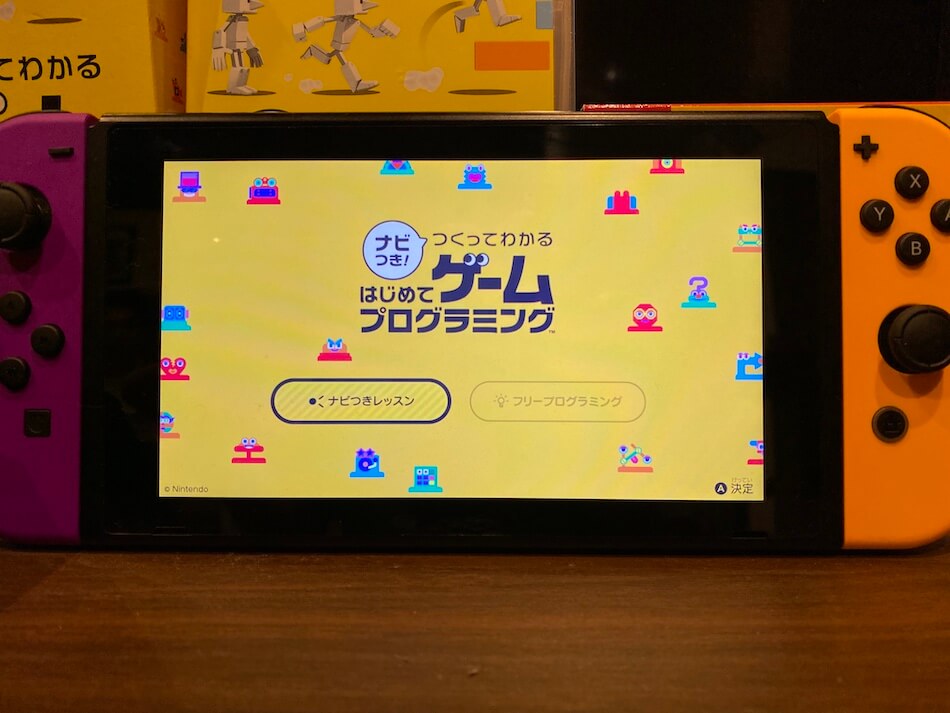

ニンテンドースイッチのソフト『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』を小4娘(プログラミングを学習して10ヶ月)と小1息子と一緒にママの私が挑戦!

ゲームにそれぞれが取り組んだ結果をレビューします。

実際にプレイしてわかった良かった点やいまいちだった点、SNSの口コミ、本ソフトがおすすめの人…などなど、詳しく紹介。

あんさや

あんさや『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』の購入を迷っている人は参考にしてみてくださいね!

みんな大好きなゲームの「任天堂」の開発室から生まれたプログラミングソフト『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』。

- 丁寧なナビで子どもでもゲームプログラミングが学べる

- フリープログラミングでオリジナルゲームが作れる

- 自作したオリジナルゲームが簡単に公開できる

などの特徴があり、子どもから大人まで幅広い年代が楽しめるソフトです。

ゲームづくりのプロ「任天堂」だからこそ生み出せたソフトといえるでしょう!

本記事では『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』を徹底レビュー。

子どもたち2人(小4娘、小1息子)と私でプレイした結果や、良かった点・いまいちだった点も、正直に紹介します。

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』はどんなソフト?

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』はゲームづくりを通してプログラミングの考え方が学べる、画期的なソフトです。

任天堂『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』公式サイト

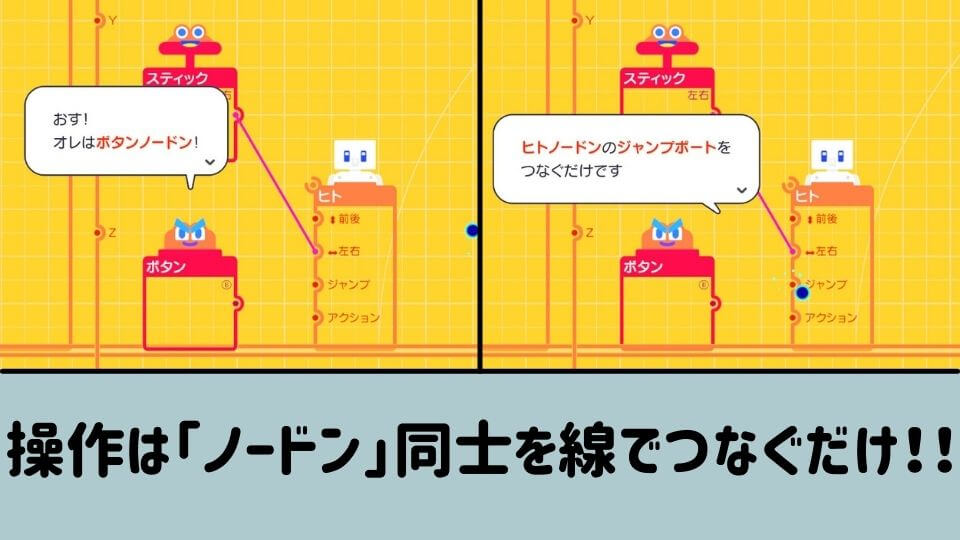

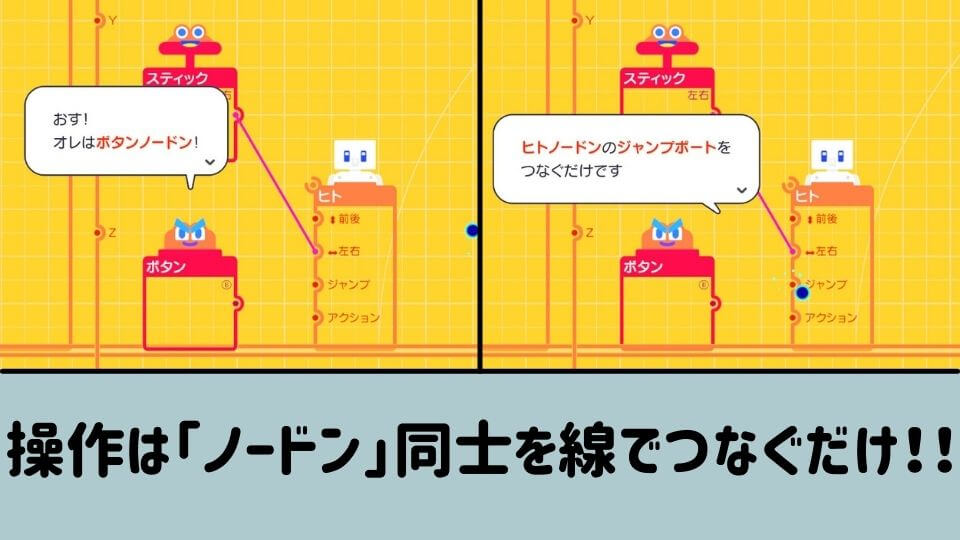

それぞれ異なった機能を持つ「ノードン」たちを線で繋げる(プログラミングする)だけで、様々なオリジナルゲームが作れます。

「プログラミングって難しそう」というイメージをくつがえされます!

ソフトは以下の2つのモードに分かれています。

- ナビつきレッスン

-

指示通りにゲームを作るモードです。

ゲームづくりを通してノードンの機能や使い方が学べます。

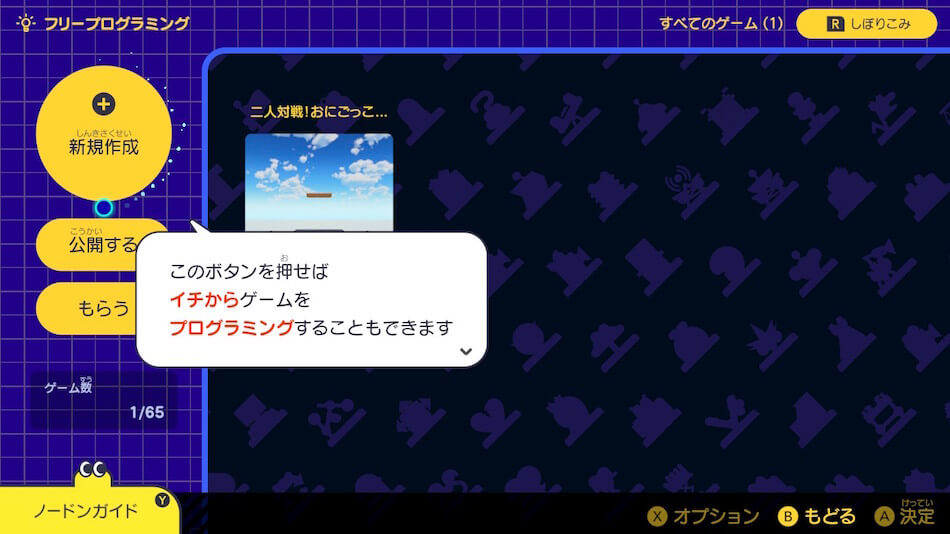

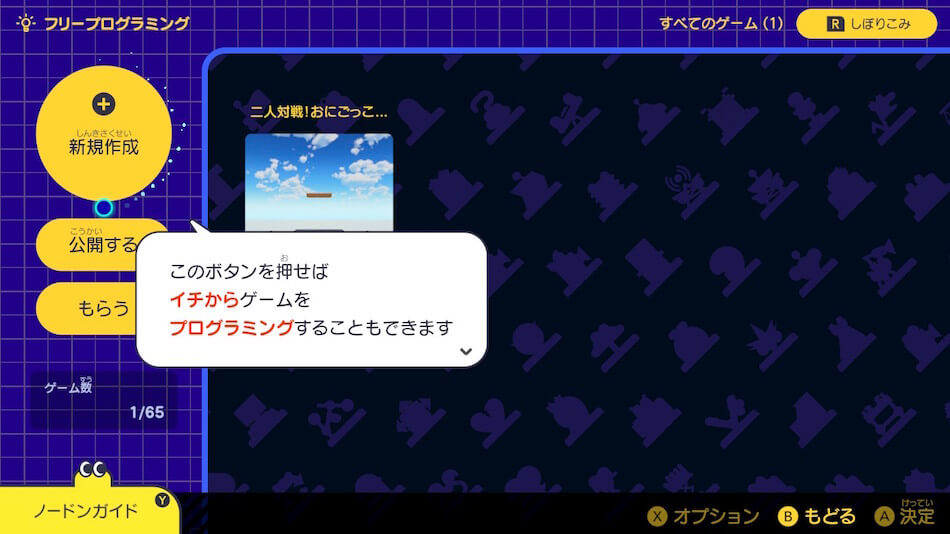

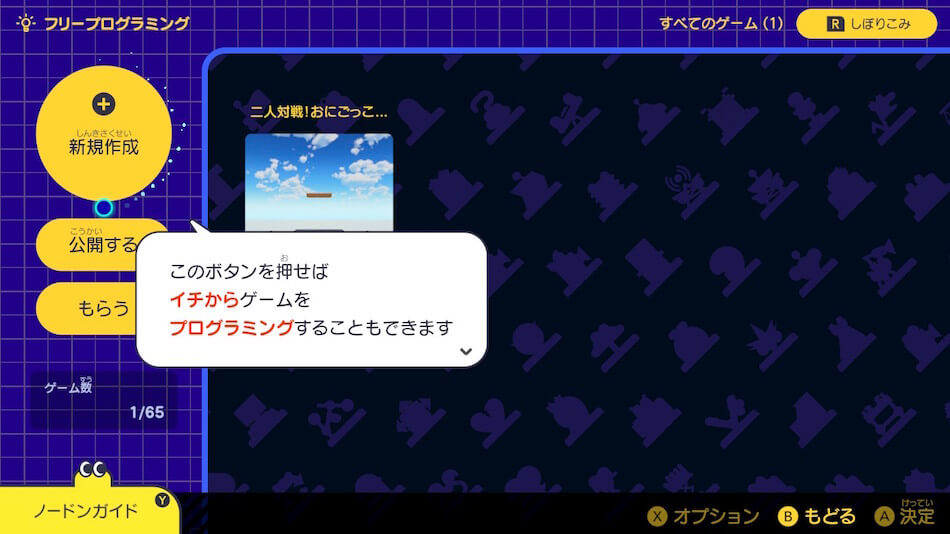

- フリープログラミング

-

自分で自由にゲームを作るモードです。

ノードンの使い方や方法等の学んだ内容を実践します。

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』の流れ

ここでは『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』をプレイするときの流れを解説していきます。

ソフトには「ナビつきレッスン」と「フリープログラミング」の2つのモードがありますが、まずはナビつきレッスンを一通り終わらせるのがおすすめです。

理由は「最初からノードンを思ったとおりに使いこなすのは難しい」から!

プログラミングをするときに使うノードンは80種類以上います。

機能や使い方をある程度マスターしてからでなければフリープログラミングは楽しめないかと思います。

ここからは「ナビつきレッスン」の流れをざっと解説します。

画面上に完成形のゲーム動画が出てくるので、それを見ます。

こんなゲームが作れるなんてすごい!わくわく!

ガイドキャラクター「ボブ」の指示通りにプログラミングをしていきます。

指示に従うだけで必ずゲームが完成します。

なおナビつきレッスンは、一つのレッスンの中で更にいくつかのステップに分かれています。

ステップをすべてこなすと、ゲームが完成!

ひとりでゲームが作れたからうれしい!

ステップ中にゲームソフトを終了させてしまうと、そのステップの最初から再度はじめなければならなくなるので注意してください。

一つのゲームを作成するごとに、振り返りのテストを受けます。

「チェックポイント」という別ステージに移行し、1つのゲーム作成につき5問出題されます。

「キャラクターがりんごをゲットできればクリア!」というルールで、直前のゲーム作成で学んだ内容を生かして、ノードンの設定をしなおしたり、他のノードンと接続し直したりします。

チェックポイントは結構難しい問題もありますが、すべてクリアしなければ次のレッスンに進めません。

お子さんだけでクリアできないときは手助けしてあげましょう!

「ナビつきレッスン」で作成するゲーム【画像と一緒に紹介】

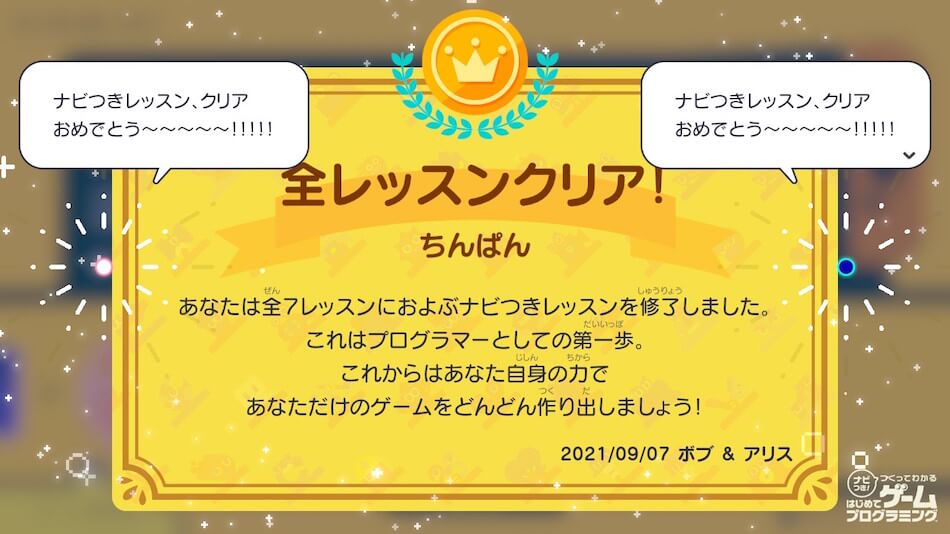

「ナビつきレッスン」では7つのゲームを作成します。

- レッスン1:「二人対戦!おにごっこバトル」

- レッスン2:「コロコロボール」

- レッスン3:「ALIEN SHOOTING(エイリアンシューティング)」

- レッスン4:「GO!GO!アスレチック」

- レッスン5:「謎解きの部屋」

- レッスン6:「エキサイトシューティング」

- レッスン7:「3Dアスレチックワールド」

ひとつひとつ簡単に紹介していきますね。

レッスン1:「二人対戦!おにごっこバトル」

最初のナビつきレッスンは「おにごっこバトル」!

最初のレッスンということもあり、使用するノードンの場所などもすべて丁寧に教えてもらえます。

ステージを作ったりボールが飛んでくる仕掛けを作ったり…。

一人でもゲームが作れた!!

レッスン2:「コロコロボール」

「コロコロボール」はスイッチのジャイロ機能(スイッチ本体の傾きを使用する機能)を使用して、ボールを転がしてりんごを集めるゲームです。

- 上から視点でゲームを作る

- 視点を切り替える

- ものをワープさせる

といった要素も新たに出てきました。

「難しそう…」と思ったけど、意外と簡単!

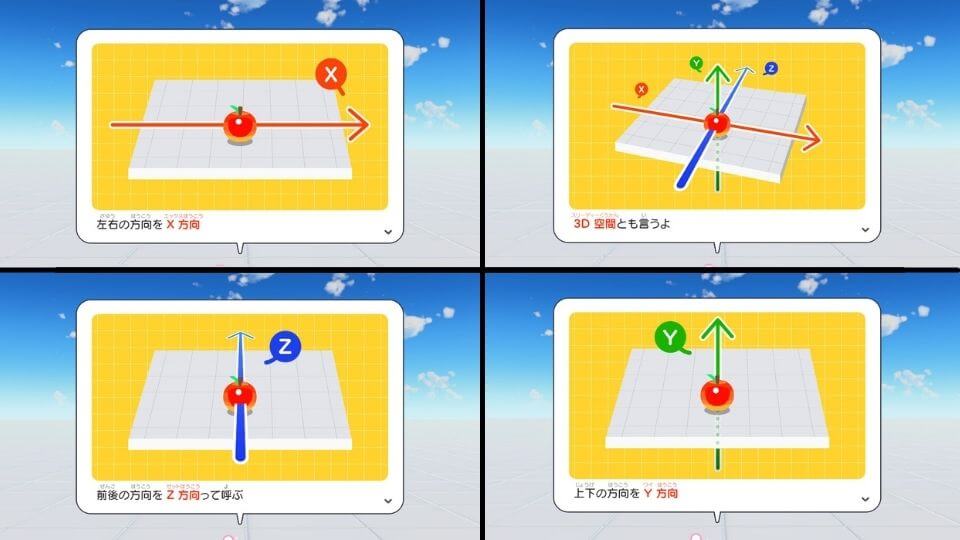

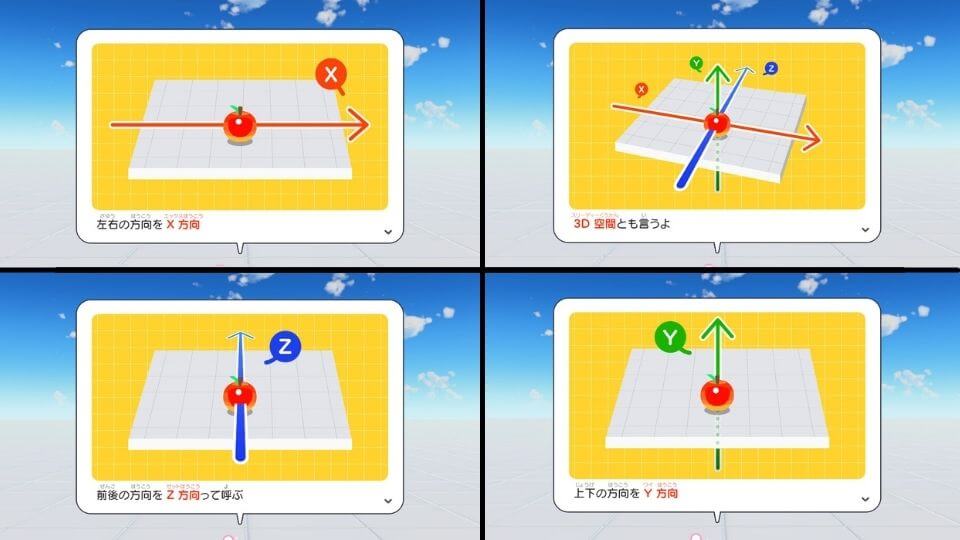

「コロコロボール」の視点の切り替え時には「X方向」「Y方向」「Z方向」の言葉や考え方が出てきます。

X方向(横方向)やY方向(縦方向)、Z方向(奥行き)など、まだ習っていなければ難しいですよね。

そんなときは「ノードンガイド」!

ノードンガイドは、そのノードンの働きや設定方法を深く教えてもらえる機能です。

例えば「視点切り替えとゲーム空間の方向」というガイドでは、3Dの概念をりんごを例にわかりやすく教えてもらえるのです!

レッスンを受けていて「よくわからない」「難しい」と感じる内容があれば、ノードンガイドで確認してみましょう!

復習になるので理解も深まります。

レッスン3:「ALIEN SHOOTING(エイリアンシューティング)」

レッスン3の「ALIEN SHOOTING(エイリアンシューティング)」では、敵キャラも出てきて一気にゲームらしくなりました。

ゲーム進行に合わせてゲーム画面もずれていくプログラミングや、エイリアンの出現、動く障害物など、見た目はかなり本格的に!

レッスンが重なっていくうちにつれて、学習も深まっていきます。

過去に出てきたノードンや設定方法の説明は、どんどん簡略化されていくので「◯◯のノードンを出してください」のような指示も多くなります。

またモノ同士を連結させる面など、理解が難しい部分も出てきます。

ノードンガイドで細かく解説してもらうこともできますが、見なくても指示通りに進めれば必ず完成させられるので大丈夫!

最初はわからなくても、後のレッスンで学習を重ねるうちに理解できるようになることもあります。

私も少々わからなくてもスルーしてしまいましたが…後のレッスンで何度か出てくるうちにきちんと理解できました。笑

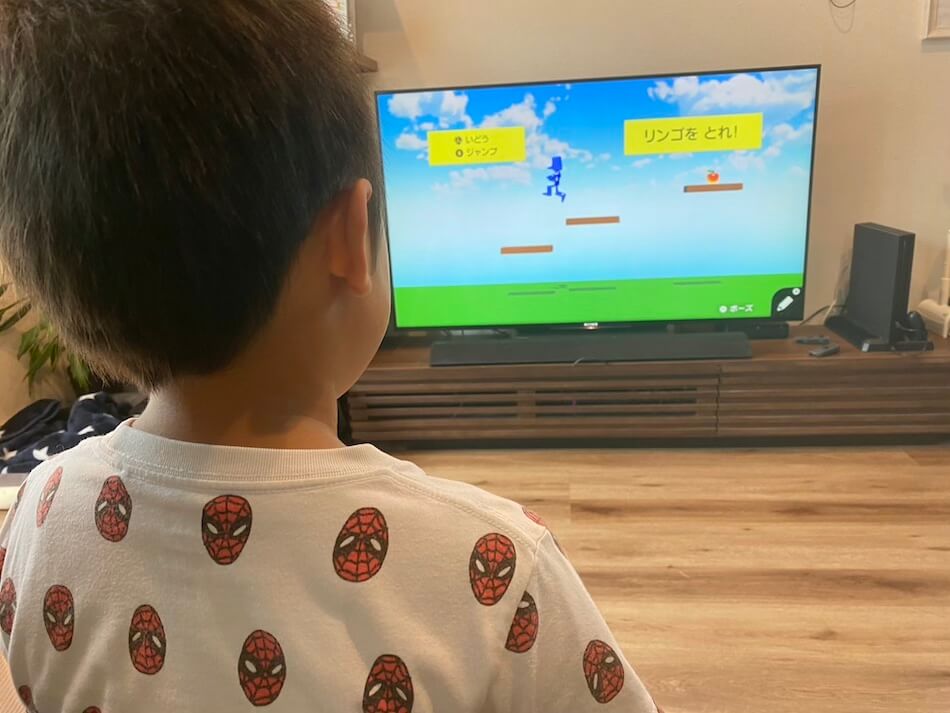

レッスン4:「GO!GO!アスレチック」

横向きで進むカメラに上下する床など、昔のマリオを彷彿とさせるゲームづくりがレッスン4「GO!GO!アスレチック」!

モノをスライドさせたり、ヒトがステージから落ちたら壊れてやり直しにするプログラムを作ったり…。

ゲームで「見たことある!」というギミックばかり!

ヒトへのプログラミングも「ボタンを押したらジャンプ」「スティックを倒したら」だけでなく、位置のセンサーとモノを壊すノードンを線で繋げるなど、だいぶ複雑になります。

レッスン5:「謎解きの部屋」

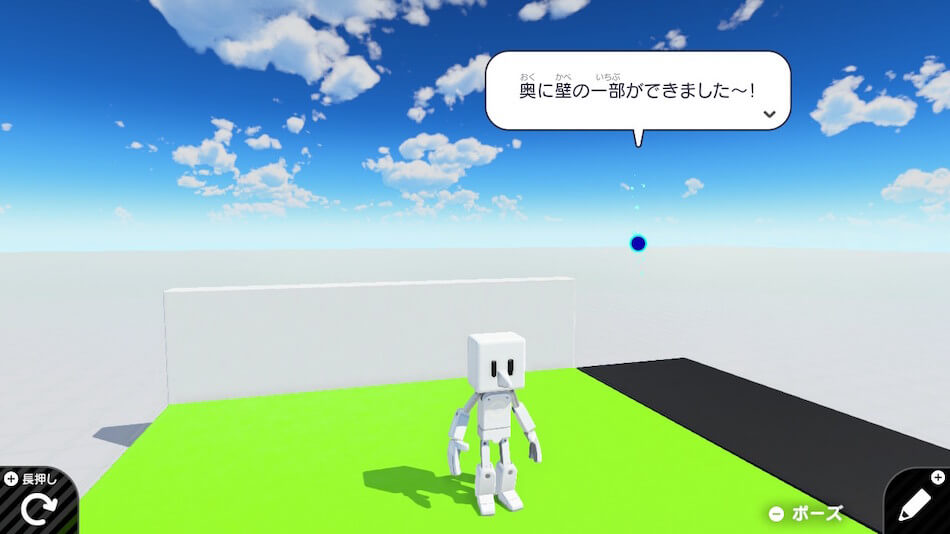

部屋を斜め上から立体的に見る「3D空間」で謎解きをするゲームを作ります。

3D空間を作るために、ものを置く場所とものの高さの2パターンのプログラムが必要となります。

少々頭がこんがらがりますが「こんな空間作れるんだ!」という驚きも大きかったです!

謎を解くと隠し扉が開くのですが、このギミックも重厚感があってなかなか素敵。

- 扉が奥に動く

- 横にスライドする

ここのプログラミングも結構複雑ですが、完成時に実際の動きを見ると「おお〜!」とちょっと感動します。笑

レッスン6:「エキサイトレーシング」

必ずみんなやったことある!レーシングゲームの開発方法まで学べます。

「エキサイトレーシング」では、自分の車を動かすだけでなく、車にプログラミングすることでゴールまでの速さを競うことも可能です。

「フリープログラム」でアレンジすれば可能性は無限大です!

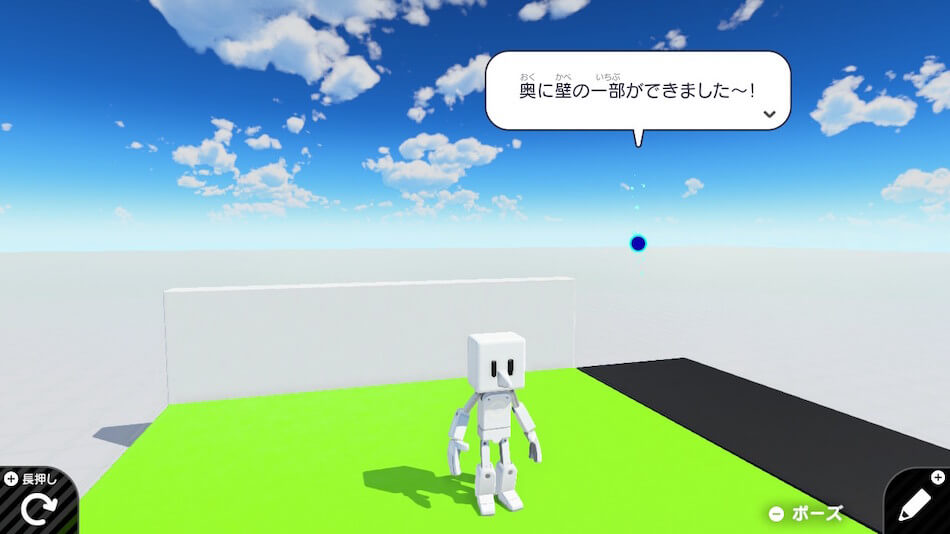

レッスン7:「3Dアスレチックワールド」

いよいよラストレッスン「3Dアスレチックワールド」!

レッスン4とちょっと似ていますが、3Dのアクションゲームでステージに様々なギミックをプログラミングします。

ラストレッスンということもあり、ノードンもこれまでに使ったものばかり。

複雑なギミックを選べば、遊びごたえのあるゲームになります!

小4・小1とママがそれぞれ挑戦した結果

ここでは小4娘と小1息子、そして2人のママである私がそれぞれ挑戦した結果を紹介します。

ちなみに小4娘はオンラインプログラミングスクールで10ヶ月間プログラミングを学習中です。

小4娘

- レッスン3まで進んだものの飽きてしまう

- 一人でどんどん進んでいけた

- ゲームづくりは楽しいけど「チェックポイント」が難しい!

小1息子

- 「車のゲームが作りたい!」と意気込むもレッスン3で撃沈

- フォローしながら進むも、方向(X、Y、Z)や回転、角度など理解できず

- 「チェックポイント」も難しすぎた…

ママ(私)

- 「ノードンガイド」を見なくてもラストまでたどり着けた

- 「ナビつきレッスン」が終わるまでの時間は約5時間

【プレイ後レビュー!】いまいちな点3つ

ここからは実際にプレイしてみて「ちょっといまいちだったな」と感じた部分をレビューしていきます。

- 【デメリット1】小1には難しい

- 【デメリット2】ナビつきレッスンの自由度が少なすぎる

- 【デメリット3】ゲームとしての魅力は少ない

【デメリット1】小1には難しい

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は、小学生の1年生・2年生くらいのお子さんには難しいように感じました。

明確な対象年齢は公式サイト内で見つけられなかったのですが、Q&Aページの「何歳くらいからつくれますか?」に「個人差もありますが、小学1年生のお子さまからでも、ゲームをつくる体験をお楽しみいただけます。」と書かれています。

息子もサポートなしで理解できてゲームを作れる部分はありましたが、座標の考え方や角度など、小学校低学年の子どもには難しすぎる内容のように感じました。

ノードンガイドを見に行けば丁寧な解説を見ることができます。

しかし、そのことがわからなければ「もうわからないからやめよ」と楽しさを感じる前に挫折してしまうかもしれません。

またゲームづくりが複雑化していくのに伴いレッスン後に出題されるチェックポイントの問題も難しくなっていくのですが、正解できなければ次のレッスンに進めません。

息子はステップ3のチャレンジ問題で挫折しました…。

とはいえ、ここらへんはママ・パパがのサポートで、ある程度カバーできる部分です。

ノードンガイドを見ればノードンの使い方が細かくわかるので、プレイしていなくてもサポートは可能だと思います。

ちなみに息子には一緒にノードンガイドを見て説明したのですが理解できず「全然わかんない!つまんない!」と…。

嫌になってしまったようなので、我が家は断念してしまいました…。

お子さんの性格や発達によってもだいぶ変わるかなと思います。

【デメリット2】ナビつきレッスンの自由度が少なすぎる

「ナビつきレッスン」は、めちゃくちゃ親切にゲームの完成までナビゲーションキャラクター「ボブ」が導いてくれます。

しかしその一方で、自由度が少なすぎるという側面も。

ヒントをくれるとかいうレベルじゃなく、本当にそれ以外の動作はできなくなっているのです…。

例えば

- 別の色に変えたい

- アレンジを加えたい

と思っても、ナビつきレッスンの間はなにもできません。

それゆえにどうしても「やらされている」「勉強させられている」と感じてしまう場合もあるでしょう。

個人的なイメージとしては「学校で黒板に書かれた問題を解かされている」ような感じです。

ただし完成さえしてしまえば「フリープログラミング」でアレンジが可能なので、まずはがんばって完成させましょう!

【デメリット3】ゲームとしての魅力は少ない

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は、正直にいうと「ゲーム」としての魅力は少ないソフトだと思います。

理由は以下の3つ。

- アレンジが全くできないので「やらされてる感」がある

- 説明が冗長すぎる

- 完成したゲームがショボい

ひとつ上の項目でも解説したように、ナビつきレッスンの間は全くアレンジを加えられません。

更に説明も冗長で「早くゲームを完成させてアレンジを加えたい」と思っても、プログラミングと全く関係のないセリフを何度も見なければならず、時間をとられてしまいます。(スキップもできません)

また完成したゲームも、現代のきれいなグラフィックやかっこいいエフェクトを見慣れているので、どうしても見劣りしてしまうという…。

「ゲーム」として見ると、魅力は感じられません。

ただし、これが「教育」という観点から見ると、全く別の評価に。

「ゲームってこうやって動いているんだ!」というのがわかり、プログラミングの考え方も理解できるようになります。

小学校のプログラミング教育では「コンピュータを「魔法の箱」ではなく、プログラミングで動いていることを理解する」というのが目的の一つにありますが、本ソフトであればこれが体感できるはず。

▷小学校プログラミング教育必修化の目的

つまり「教育用」と考えると、非常に優れたソフトといえるのです!

【プレイ後レビュー!】良かった点

ここからはプレイしてみて「ここが良かった」と感じた部分を紹介していきます。

- 【メリット1】ゲームづくりを通してプログラミングが学べる

- 【メリット2】操作方法が簡単

- 【メリット3】他の人の作品で遊べる

- 【メリット4】個性豊かなノードンがかわいい

- 【メリット5】ソフトが安価

【メリット1】ゲームづくりを通してプログラミングが学べる

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』の一番良かったと感じた点は、ゲームづくりを通してプログラミングが学べることです。

小学校では2020年度から、中学校では2021年度からプログラミング教育が開始となりました。

小学校に関するプログラミング教育を簡単にまとめると以下のようになります。

- 「プログラミング」という科目が新設されるわけではない

- 成績がつくわけではない

- 普段の授業(国語、算数、理科、社会など)に取り入れられる

- 授業内容は学校や先生の裁量によるものが大きい

「プログラミング言語」の勉強ではなく「プログラミング的思考」を育むのが目的なのです。

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は「プログラミング的思考」を育むのにピッタリ。

- ゲーム完成までのプロセスを細分化して考えられるようになる

- 効率化も理解できる

- 試行錯誤できる

など、プログラミング的思考に必要な要素を学べるのです。

また「勉強」といわれると抵抗感を感じやすいですが、ゲーム機で操作できる上にキャラクターも個性豊かでかわいいので、勉強っぽさも払拭してくれています。

Amazonの口コミを見ても「プログラミングを学ばせたいならこれ!」と絶賛する声が多いです!

【メリット2】操作方法が簡単

操作方法が簡単なのもメリットの一つです。

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』でプログラミングをする手順を簡単に紹介すると以下の通り。

- 必要なノードンを出す

- ノードンの設定を変更する

- ノードン同士を接続させたり連結させたりする

上記のようになっており、操作はすべてSwitch本体のタッチやコントローラーで可能です。

プログラミングをはじめてみるハードルをグッと下げられます!

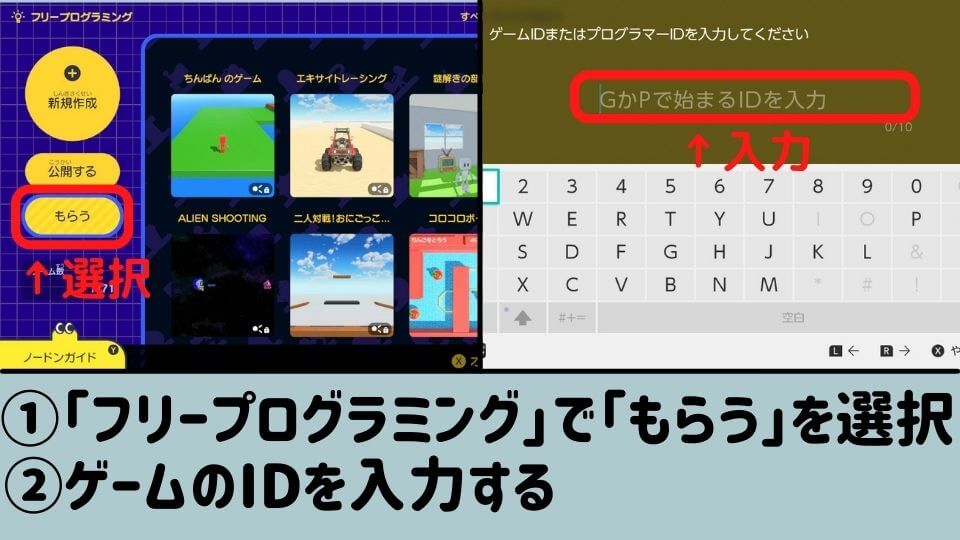

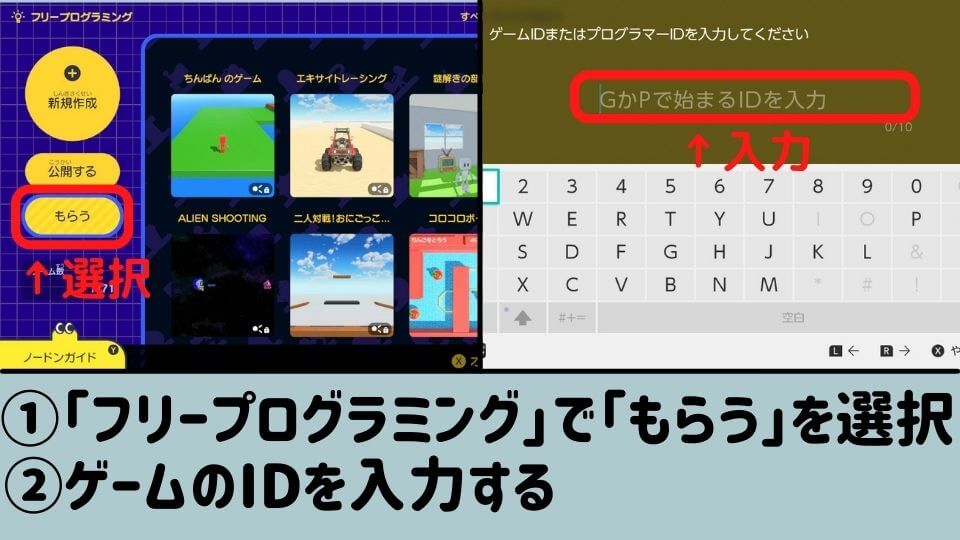

【メリット3】他の人の作品で遊べる

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は、ソフトを通して他の人が作った作品で遊ぶことができます。

誰もが「やったことある!」という名作ソフトをオマージュした作品がたくさんあり、その作品に自分で手を加えることも可能です。

「こんな複雑なゲームが作れるなんて…」と驚くようなゲームもたくさんありますよ!

※他の人の作品で遊ぶには、作品のIDが必要となります。

- モード選択で「フリープログラミング」を選択

- 「もらう」を選択

- 作品のIDを入力する

- ほしかったゲームかどうかを確認して、ゲームをもらう

探すときはTwitterなどで「#はじプロ」で探すと、たくさんのゲームがでてきます!

ぜひおもしろいゲームをみつけてくださいね!

他の人の作品をプレイするには「Nintendo Online(ニンテンドーオンライン)」の加入(月額306円)が必須です。

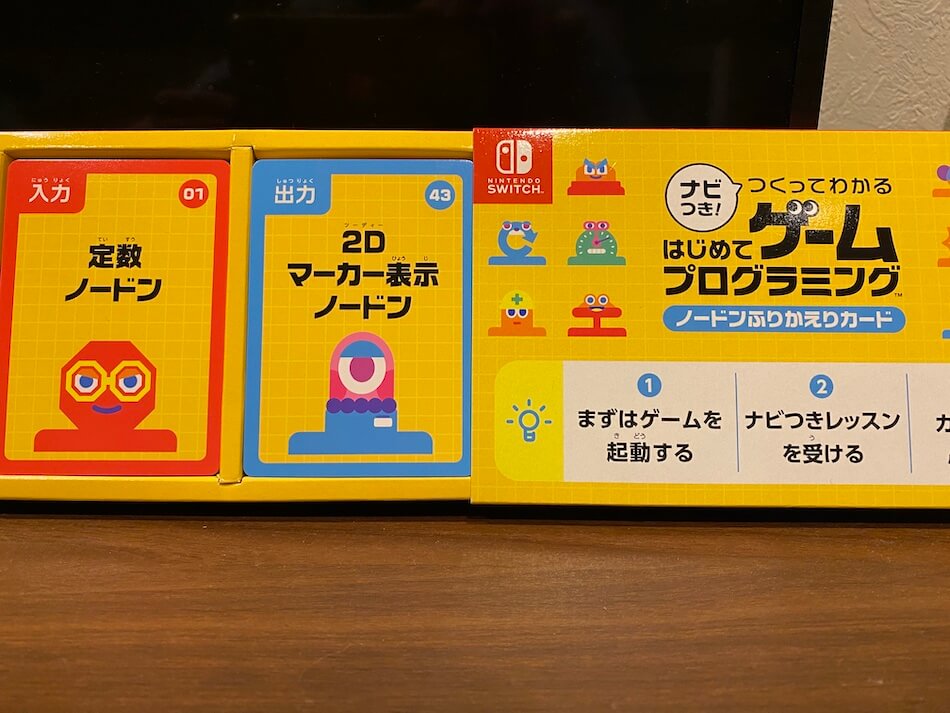

【メリット4】個性豊かなノードンがかわいい

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は、ノードンのかわいさもポイントの一つ。

それぞれのノードンが持つ特性に合わせてキャラの性格も違います。

例えば

- 「タイマー」ノードンは時間にうるさいおじさんのようなキャラ

- 「モノをこわす」ノードンはミステリアスでちょっと恐いお姉さんのようなキャラ

…など、80種類それぞれ異なります。

ちょっと恐いキャラクターも、みんな快くプログラミングに協力してくれるので安心してください!笑

【メリット5】ソフトが安価

大きなメリットとして、ソフト自体が安価なことも挙げられます。

プログラミングは基本的にパソコンで行います。

プログラミング学習の教材も基本的にはパソコンが一番多いです。タブレットが使用可となっていても、どちらかを持っていなければはじめられませんよね。

しかしSwitchであれば、すでに持っているというお子さんも多いので、ソフトの購入のみではじめられます。

ソフト自体も他のゲームソフトよりは比較的安価で、

- パッケージ版:3,480円(税込み)

- ダウンロード版:2,980円(税込み)

となっているので、購入もしやすいのがポイントです。

なおパッケージ版とダウンロード版の違いは「付属のカードの有無」です。

なくてもプログラミングできるので、ダウンロード版でも全然OK!

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』の口コミ紹介

良い評価の口コミ

1つ目の口コミ

2つ目の口コミ

3つ目の口コミ

4つ目の口コミ

圧倒的に高い評価のコメントが多いです!

「ハマった」というお子さんも多かったよう。

その他にも「自分でサクサク進めていた」「複雑なゲームを作っていた」と驚く人も!

やはりゲームのチュートリアルがめちゃくちゃしっかりとしているのが大きいように感じました!

いまいちな評価の口コミ

1つ目の口コミ

2つ目の口コミ

私も「ゲームばかりじゃなくプログラミングの学習に役立ててほしい!」と思って購入したのですが、子どもたちの様子を見ていて1つ目の口コミを実感しました。

「ゲームを作るのがおもしろい」「プログラミングで色々作りたい」と子どもが自発的に思わなければ、ゲームソフトであったとしても苦痛に感じてしまいますよね。

またチュートリアルは非常に細かく教えてくれるのでわかりやすいのですが、やはり全く設定関係をいじれないのは苦痛を感じる部分でした。

必ずゲームを完成させられる作りにするためには、仕方ないのかもしれません…。

他のプログラミング教材との違いは?

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は、ほかのプログラミング教材となにが違うの?

私はこれまで子どものプログラミング教材として「Scratch(スクラッチ)」「Viscuit(ビスケット)」などを体験してきました。

▷おすすめの無料プログラミング学習サイト・アプリ7選

そんな私が感じた『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』ならではの特徴は以下の3点です。

- ゲーム機「Switch」でできる

- 説明がかなりしっかりしている

- キャラクターが生き生きしている

他のプログラミング教材は基本的にパソコンまたはタブレットが必要ですが、自宅にないという人もいますよね。

しかし『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』であれば、ゲーム機とソフトがあれば学習できます。

キーボードも一切必要ありませんし、操作もタッチやコントローラーで感覚的にこなせます。

またこれまで経験してきた教材よりも、一番説明がしっかりとされているように感じました。

更に作ってみても難しい部分は「ノードンガイド」で考え方や使い方をがっちりサポートしてくれるので安心です。

キャラクターもみんな生き生きとしていて、やはりここは「任天堂」のゲームらしさを感じる部分となっていました!

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』がおすすめな人

これまでの話を統合して『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』がおすすめな人を紹介していきます。

最初に結論から述べておくと

「プログラミング教育」を目的にするのであればおすすめ!

でも「ゲーム」としては、あまりおすすめできないソフト

だと感じています。

正直「やる人や目的次第かな…」と。

「教育」を目的にするのであれば、非常に説明がわかりやすくキャラクターにも魅力があるので、かなり楽しく学べると思います。

とはいえ「ゲーム」が目的であれば、派手なアクションや効果をつけるのは難しいので、最近のゲームに慣れている私達にとっては物足りなく感じる人も多いと思います。

以上を踏まえて、おすすめできるのは以下のような人です。

- プログラミングに興味があるお子さん/親御さん

- 「Scratch(スクラッチ)」や「Viscuit(ビスケット)」で操作方法ややることがわからず全然楽しめなかったお子さん/親御さん

- 将来ゲームを作ってみたいと考えているお子さん

特に「ゲームを作ってみたい」という夢があるお子さんはおすすめ!

作品の公開もできるので、Twitterなどで感想をもらえればモチベーションがかなり上がるでしょう!

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』のQ&A

ここからは『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』での疑問を解消できるようにQ&Aを紹介していきます。

ニンテンドースイッチで楽しくプログラミング学習!

『ナビつき!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』は楽しくプログラミング学習をするのに最適なソフトです。

これまでいくつかのプログラミング学習のサイトやアプリを利用してきましたが、一番クオリティが高く、めちゃめちゃわかりやすかったです!

Switchとソフトがあれば学習できるので、プログラミング学習のハードルもグッとさげられるはず。

操作方法も簡単ですし、自分でプログラムしたステージやキャラクターがきちんと動いているのを見ると感動します!

楽しいプログラミング学習の一歩に、ぜひ取り入れてみてくださいね!